「お腹・体調が悪い…」

「腸内環境を整える方法は?」

そんな方必見の記事です。

腸は栄養の吸収や免疫、さらにはストレス耐性など様々な役割を担う臓器です。

今回は、腸内環境を整える・腸内環境を改善する方法を解説します。

目次

腸内環境とは?

腸内には細菌が約1,000種類、100兆個も生息していることが知られています。

それらの腸内細菌が密集している様子がお花畑に見えることから、腸内フローラとも呼ばれます。

腸内細菌には、善玉の菌(善玉菌)・悪玉の菌(悪玉菌)・どちらでもない中間の菌(日和見菌)があり、互いにバランスをとっています。

一般的には、善玉菌が多いと腸内環境が整い、悪玉菌が増えると腸内環境が悪くなります。

日和見菌はどちらか優勢な菌の仲間になるため、善玉菌を優勢にして日和見菌を仲間にすることが大切です。

善玉菌は、プロバイオティクスと呼ばれる善玉菌を食事から摂ったり、水溶性の食物繊維を摂ることで、腸内の善玉菌を増やしていけます。

反対に悪玉菌は、タンパク質や脂質が過多の食事や不規則な生活などの不摂生から増えやすくなります。

善玉菌を増やす正しい生活習慣を心がけていきましょう。

腸内環境を整える方法

腸内環境を整える方法

- 腸の粘膜・バリア機能を強化

- 善玉菌を増やす

- 腸管免疫の維持

- トイレを我慢しない

- 腸内phの維持

腸の粘膜・バリア機能を強化

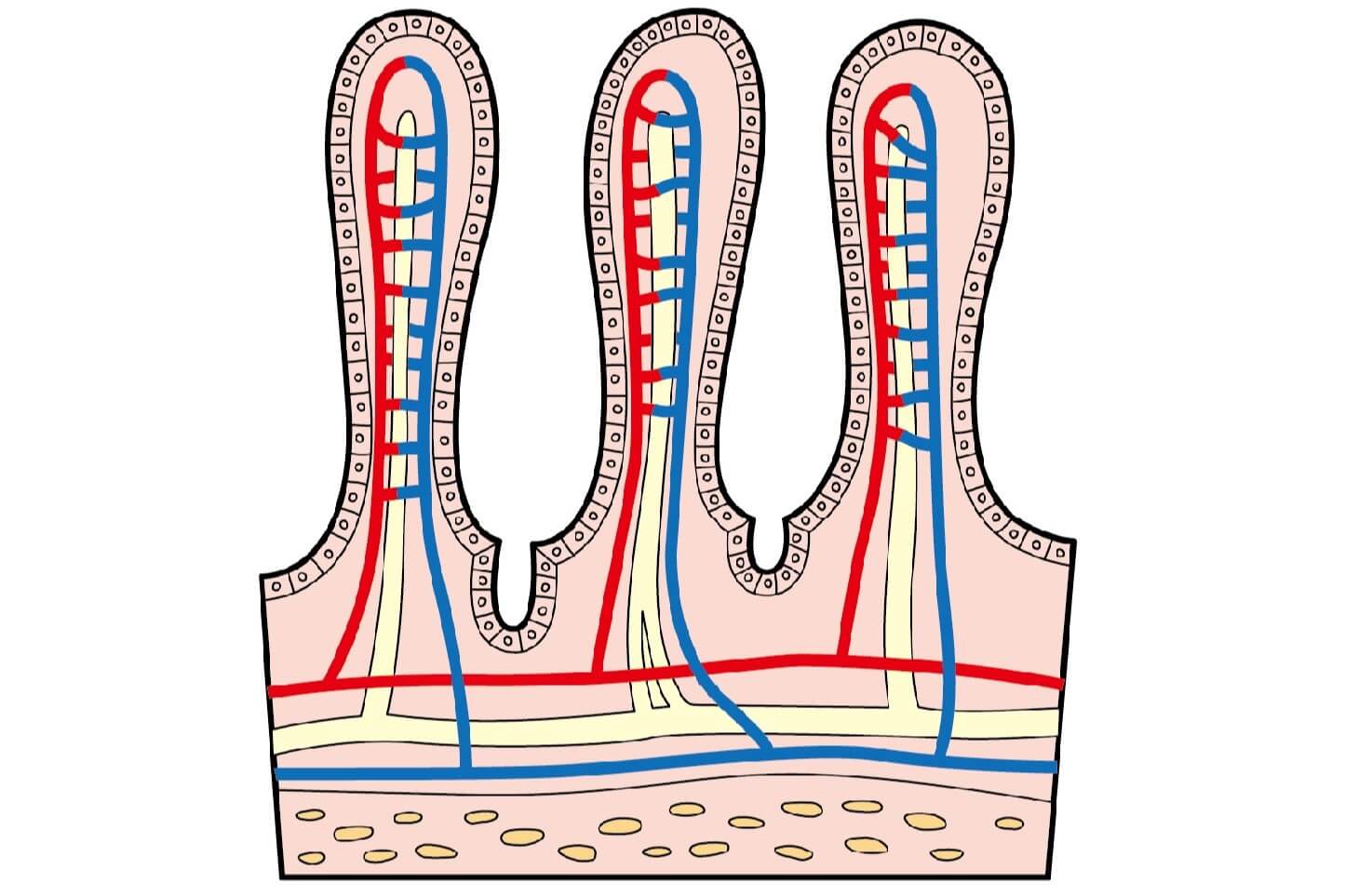

小腸では、柔毛によって消化吸収が行われます。

ヒトのカラダには多くの粘膜があり、小腸の柔毛にも粘膜があります。

粘膜には、細菌からカラダを守ってる大事な働きがあります。

小腸の粘膜をしっかりと濡らしておくために、ビタミンAと亜鉛をセットで摂ることが大切です。

また小腸の柔毛は入れ替わって便で排出されるため、柔毛の新陳代謝のためにビタミンB群とマグネシウムを摂ることや、素材となるグルタミンやヒスチジンなどのアミノ酸を摂ることが大切です。

バリアとなるタイトジャンクション

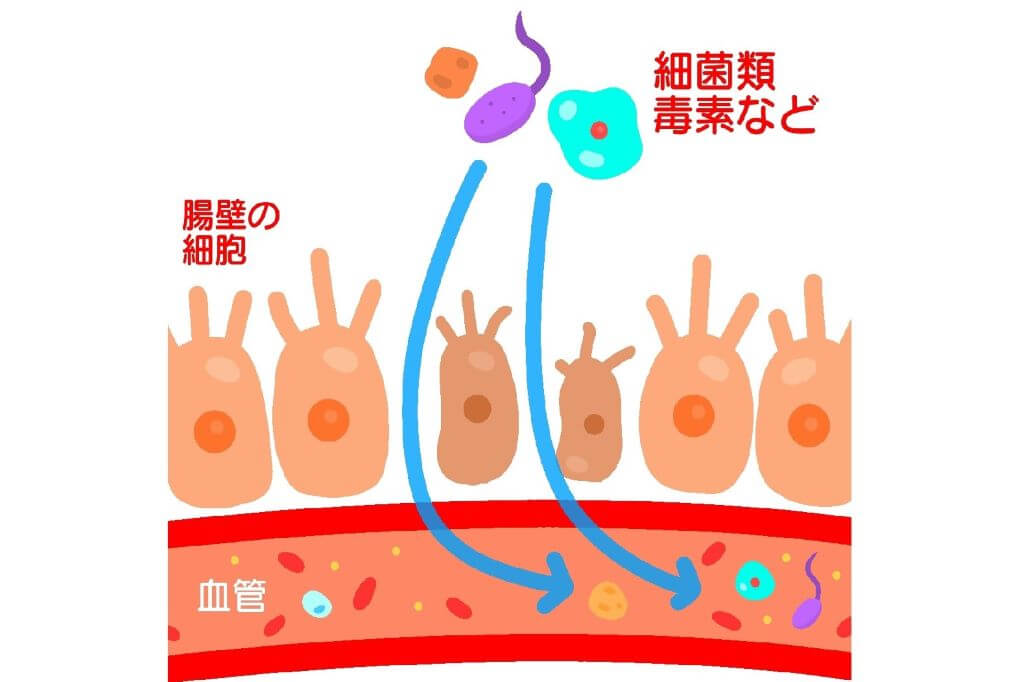

腸には上皮細胞にタイトジャンクションという接合因子があり、これが未消化物や細菌などの侵入を防いでいます。

タイトジャンクションがないと、未消化物や細菌が通過して血管へ入ってしまい、腸内が炎症を起こしてしまいます。

バリアとなるタイトジャンクションを保つために、ビタミンD・亜鉛・オメガ3などをしっかり摂りましょう。

善玉菌を増やす

小腸の回腸や大腸に、善玉菌を多く保っておくことも大切です。

そのためには、プロバイオティクス(生きた菌)・バイオジェニクス(死んだ菌)を日々摂ることが大切です。

そもそもプロバイオティクスをとっても、胃液などによって菌が死んでしまうことがあります。

ただ、死んだ菌も腸内環境を整えることに一役買っており、決して無駄ではありません。

なお、菌はカラダに定着しにくく、カラダの外に出てしまいすいので日々継続して菌を送ってあげることが必要です。

また菌はカラダによって合う合わないの個人差があるため、色々な食べ物やサプリを試してみましょう。

プロバイオティクスとは

プロバイオティクスとは、腸で有益な動きをする細菌や酵母のことを言います。

基本的に発酵食品の多くがプロバイオティクスにあたります。

プロバイオティクス

- 納豆や味噌などの発酵性大豆

- ぬか漬け・キムチ

- ヨーグルトなどの乳酸菌食品

善玉菌のエサ「プレバイオティクス」

プロバイオティクスは、善玉菌とお伝えしましたが、善玉菌が働くためにはエサとなる水溶性食物繊維が不可欠です。

食物繊維は、便のカサを増やしたり、善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えることが出来ます。

加えて、食物繊維と少し違いますが、オリゴ糖などの難消化性物質も善玉菌のエサとなり、善玉菌を増加させてくれる物質です。

これらはプレバイオティクスと呼ばれます。

野菜や海藻、果物、キノコ、木の実などを多く摂取していれば、食物繊維を効率よく摂り込むことが出来ます。

プレバイオティクスを摂り入れることで、腸内の善玉菌のエサを増やしてあげることが大切です。

腸管免疫の維持

腸には、カラダ中の約7割の免疫細胞がいます。

腸は栄養など吸収することが多い臓器のため、その分細菌などの侵入も多くなることから、免疫細胞が集中しています。

免疫細胞が働くためには、ビタミンD・ビタミンC・亜鉛・マグネシウムが必要です。

また免疫細胞の材料となるのは、タンパク質のため、タンパク質が不足しないように摂るようにしましょう。

トイレを我慢しない

便意があっても我慢をしてしますと、腸粘膜に対する刺激に鈍くなってしまい、次第に便意をもよおさなくなってしまいます。

便意を我慢した結果、便から水分が抜けて硬くなってしまうことで、便秘に悩まされることになります。

便意は体のサインですので、サインを無視し続けてしまうとストレスも蓄積されていきます。

便意を感じたら我慢をせず、トイレに行きましょう。

腸内phの維持

これまで腸内環境を整える方法をお伝えしましたが、腸内環境を整えるというのはpH5.5~6.8を維持することを言います。

健康的な腸内では、pHが5.5~6.8の弱酸性で維持されています。

逆にpH7以上や5.5未満になると悪玉菌が増殖し、腸内環境が悪化してしまいます。

腸内環境がどんな状況か、簡単にpHを調べるには便の色や形、ニオイを確認しましょう。

悪玉菌が優勢となるアルカリ性寄りの際、便はこげ茶色で色が黒っぽくなります。

そして、悪玉菌の腐敗によって臭い便になってしまいます。

反対に善玉菌が優勢の場合は、黄色っぽい茶色をした便になります。

便が黒っぽくなったり、ニオイがきつくなったりしたら、腸内環境が悪化しているので注意が必要です。

多くの人の腸内環境を整えた方法

ここまで腸内環境を整える方法をお伝えしましたが、実際に私や指導しているお客様が実践して、腸内環境が整ってきたおすすめの方法をご紹介します。

この3つの方法は、私自身だけでなく、食事を指導しているお客様にもお通じがよくなったと好評をいただいた方法です。

腸内環境は十人十色のため、いくつかの方法を実践してみて、どの行動が自分の腸にあったのか試してみてください。

おすすめの方法

- 朝食にヨーグルト+オリゴ糖

- 味噌汁・納豆などの発酵食品を摂る

朝食にヨーグルト+オリゴ糖

善玉菌を摂り入れることと善玉菌を増やす2つを実践する方法です。

ヨーグルトはビフィズス菌を含むものを200gに、オリゴ糖は粉末のフラクトオリゴ糖を10~30gほどかけて食べます。

私がおすすめのヨーグルトは、ビビダス・恵の2種類です。

特に恵は、ビフィズス菌だけでなくガセリ菌も含んでいるので、内臓脂肪を減らしたり、ストレスを和らげて睡眠の質を高める効果も期待できます。

オリゴ糖は、粉末のフラクトオリゴ糖を選びましょう。

液体の商品ですと、オリゴ糖の割合が30%ほどで、あとは他の糖が含まれているものが多いです。

粉末の場合、90%以上がオリゴ糖なので、余分に糖を摂る心配がありません。

粉末タイプでも十分に甘いので、ヨーグルトも美味しく食べられます。

ただ、摂取量によってはお腹を下してしまうこともあるので、量は体調を見ながら調整しましょう。

味噌汁・納豆などの発酵食品を摂る

味噌や納豆などの発酵食品を積極的に摂ることで、腸内環境の改善が見込めます。

味噌汁は1日に1杯以上、納豆は1~3パック食べられると良いです。

味噌にはメラノイジンが含まれており、抗酸化作用や乳酸菌の増加など、様々な効果があります。

納豆は、不溶性・水溶性の食物繊維を多く含み、さらには納豆菌の働きも合わさって腸内環境を整えてくれるおすすめの食材です。

まとめ

まとめ

- 腸内環境を整えるにはプロバイオティクスとプレバイオティクス

- 腸内環境は弱酸性に保ち、便が黒く臭くなったらアルカリ性

- ヨーグルト+オリゴ糖・味噌汁+納豆で腸内環境が改善する

今回は、腸内環境を整える・腸内環境を改善する方法を解説しました。

腸は第二の脳と呼ばれるくらい重要な臓器になります。

腸内環境が悪化することで起こる弊害は非常に多いため、腸内環境は常に良好に保つよう心がけましょう。